一、學院基本情況

(一) 辦學歷史沿革

蒙古學學院的前身是1953年學校創立之初設立的翻譯專業��,1988年在翻譯專業基礎上正式組建翻譯系����,2011年成立蒙古語言文學系,2019年更名為蒙古學學院(翻譯學院),實現學科體系優化升級,2024年定名為蒙古學學院����,進入了全新的發展階段�����。學院始終堅持“教學立院、科研強院”的辦學方針,歷經七十余年發展����,已建成學科特色鮮明�����、人才培養體系完備的教學科研單位,累計為內蒙古自治區及全國培養輸送超過3000名高素質應用型人才��,成為我國少數民族語言文化與翻譯人才培養的重要基地。

(二) 學科專業情況

學院共設立翻譯(漢蒙)、中國少數民族語言文學2個本科專業�。開設“漢蒙翻譯數智化應用”微專業����,擬新增非物質文化遺產保護本科專業�����,預申報區域國別學本科專業����,正申報翻譯�、區域國別學碩士學位授權點�。翻譯專業先后被評為校級重點建設專業、自治區級品牌專業,2019 年獲批自治區級一流本科專業建設點���。中國少數民族語言文學屬國家民委重點學科。學院現有2個自治區級在線開放課程、2個自治區級精品課程;2個自治區級教學團隊��;2個校級科研創新團隊���;1個國家民委重點研究基地��;1個校級新文科研究基地和1個北疆多語種翻譯研究中心�����;1個創新工作室;1個全國教科文衛體系統模范職工之家�。

(三) 科研情況

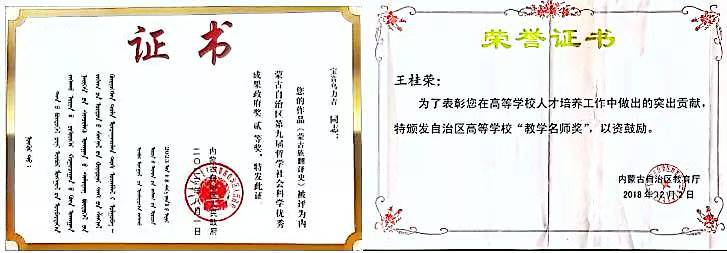

學院教師共承擔國家級科研項目12項�、省部級37項���,出版專著11部���、譯著2部����,發表學術論文247篇,榮獲自治區哲學社會科學優秀成果政府獎二等獎2項、三等獎1項�����、國家民委優秀成果獎1項�。

(四) 師資隊伍情況

學院現有教職工27人,其中黨務行政人員5人,專任教師22人�。高級職稱教師占比51.9%(教授4人、副教授10人)���,具有博士學位教師10人,博士后1人�����,碩士及以上學歷占比96.3%���。兼職碩士生導師3人��,自治區級教學名師1人�����,高校青年科技領軍人才1人。雙語教師比例達99%�,形成了一支學歷層次高�����、專業能力強的教學科研團隊。

二���、人才培養改革舉措及成效

學院大力推進“實訓主導、產教融合”的人才培養模式���,建成3個同聲傳譯實驗室、1個蒙文信息處理實驗室����,與內蒙古電視臺�����、內蒙古日報社、政府翻譯中心��、內蒙古斡侖科技公司���、奇略信息技術公司及55個校外實習基地深度合作�����,實現產教深度融合����。近年來共有51名學生考取研究生�,2020–2025年間畢業生就業率穩定于90%以上。累計39人赴國內外高校攻讀碩士學位��。實施“一對一”就業指導��,打造“教育+文旅+創業”融合平臺��,畢業生主要就業于八省區教育系統及行政翻譯崗位,基層教育就業比例顯著,滿意度92.3%����。

三�、學院優勢與特色

專業根基深厚�,發展脈絡清晰:翻譯專業與中國少數民族語言文學專業分別擁有72年與70年的辦學積淀,專業建設持續升級��,呼應地區語言服務與教育發展重大需求�。

課程體系完善,突出應用導向:構建“核心+特色+實踐”三維課程系統��,翻譯專業開設同聲傳譯�����、口譯訓練�、影視翻譯等實戰課程�����;師范專業強化語文教學法、民族文化傳承類課程,體現“新文科”融合特征��。

師資科研雙支撐����,資源平臺豐富:依托多個省部級科研基地與教學團隊,推進“教研互促”�����,教師近年承擔國家級省部級項目49項�����,出版著作13部��,為學生參與科研與創新實踐提供優質平臺。

社會貢獻顯著,文化傳承突出:畢業生成為民族地區教育���、翻譯、文化領域的骨干力量,有效推動北疆語言文化的傳播�����、地區對外交流與民族團結���,多次獲得各級學校和教育主管部門好評��。

蒙ICP備05000414號

蒙ICP備05000414號

蒙公網安備15010202150160號

蒙公網安備15010202150160號